人が亡くなるというテーマは、理解していても話すのは難しいものです。

岳父が亡くなってから約1年の時間をかかって、岳母とそのテーマで普通に話ができるようになりました。

ある日のことです。岳母も生と死が常に隣り合わせである事実を無視して、生が延々と続くかのような希望と幻想を抱いていたことに気づかれます。

死は、在宅介護において親と子が共に直視しなくてはいけない事実であり、実はスタートラインです。

岳母の在宅介護のストーリーは、≪ 死 ≫への直視が出発点です。

スタートライン

親御様が要介護になって、地域の介護サービスの提供を受けるケースを想定してみます。

まず、介護保険を役所に申請したのちに、最初にあるのが介護度の認定で、次にケアマネジャーとの契約があります。

ケアマネジャーとの契約時に、介護の方針や方向性を決めます。

介護の方針や方向性といっても、親御様の気持ちや、介護する子供の希望を伝えて、必要な介護サービスを決めるというものです。

なので、介護の方針や方向性といっても、あくまでも必要な介護サービスを受けるため、または提供するための意向の伺いにすぎません。

そのため、高齢の親御様はどう生きればよいのか?

その大命題には、応えられません。

では、どうすればよいのか?

実は、その答えは決まっています。

≪ 有終の美を飾る ≫

親御様にとっての有終の美、それをどう飾るのかが在宅介護の目的。

三度の在宅介護に責任を持ってきた私の見解です。

介護する子の立場であれば、親が有終の美を飾るためにどんな協力や支援ができるだろうか?

それを考えるところが、在宅介護の出発点になります。

当たり前ですが、この命題に対して、ケアマネジャーは答えを持ち合わせてはいません。

彼らは、地域の介護施設の状況や、介護サービスの中身を熟知している存在です。

なので、それ以上や、それ以外の期待を寄せるのは無理があります。

そうではなく、まず、親御様ご自身と、介護する子が、死を認める。

親御様も介護する子も、お別れする時が必ず来る、そのことを認める。

そして、もし明日、その時が来るならば、今日をどう過ごすのか。

その探求が、在宅介護のスタートラインです。

年を取ったり、認知症になったら、介護サービスを頼めばいい、ではありません。

死を認めるのは難しい

岳父がお元気な頃、岳母と一緒に、何度もテーブルを囲んで食事をしました。

当然、岳父もお元気で、岳母も、家内も、そして私も、ずっと元気でいて欲しいと思っていました。

なので、かつては人が亡くなる話をするのは、ハードルが高く、超えらない壁でした。

チャンスがあったとすれば、私の実母が亡くなった時でしょうか。

≪ 死を認める ≫

その話ができればよかったのかもしれません。

私も実母の死を認められずに、落ち込んでいました。

その上、当時の私は、今もそうですが勉強不足で、岳父には励ましてもらっている状況でしたので、生と死をテーマに話をするのは無理がありました。

そのため、人が亡くなるというテーマは、判っていても言葉にして話すには難しさがあります。

認めないことには始まらない

今では、岳母と話している時に、人が亡くなるというテーマも普通にできるようになりました。

しかし、ここに至るまでに、岳父が亡くなってから約1年強の時間が必要でした。

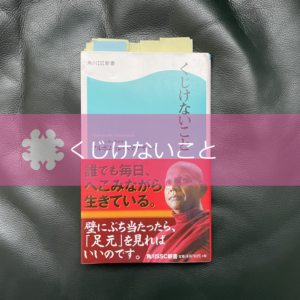

この1年で、岳母と一緒に学んだフレーズの一つを紹介します。

それは、≪ 誰もが例外なく、死に向かって生きている ≫

岳母は、ある著書を通じてこのフレーズを知り、私に「みんな死に向かって、生きているのか?」と確認するかように尋ねました。

わたし

わたしその通りです

この時、岳母は落胆した表情を浮かべていました。

でも、これが出発点です。

生と死が常に隣り合わせなのは事実ですが、それを無視して、生が延々と続くかのような希望を抱いていたことに気づかれます。

岳母に限った話ではなく、その希望は、多くの人が抱いている幻想です。

希望通りの生が続くかのような幻想を打ち破り、死は確実におとずれる事実を直視する。

人生100年時代と言われて、真に受けて踊らされているうちは、希望通りの生が続くかのような幻想に支配されています。

金さえあれば老後は安心とばかりに、投資を頑張ればなんとかなると思っていませんか?

岳母の在宅介護に限りませんが、在宅介護の要諦は、まず最初にキチンと向き合うところから始めます。

まず、親御様と介護する子でお互いに向き合います。

親の体調が悪くなってから介護サービスを頼めばいいんだという考えは成り立ちません。

できるだけお元気なうちに、親御様が高齢となる時間をどう生きるのか。

ではなく、どう≪ 有終の美を飾る ≫のか?

当然、死を直視せざるを得ないのですが、それを忌み嫌わない。

つまり、≪ 最期 ≫という必ず訪れるタイミングを親御様と介護する子で向き合います。

最期をキチンと見据えられるから、親と子で、今、どうしなければいけないのかを真剣に考えられるようになります。

在宅介護の始まりは、親子の向き合いと、最期への向き合い、この2種類の向き合いがあると思って差し支えありません。